谈起说唱,很多人首先想到的也许是Rap(西方说唱乐)、Freestyle(西方嘻哈音乐中的即兴说唱艺术)。其实,在中国传统文化中,说唱这种艺术表现形式早已有之,千百年前古人便用说唱艺术搭起了街头文化与市井生活之间的桥梁。

在八桂大地,壮族末伦、广西文场、瑶族铃鼓等特色曲艺,将山水灵气与民族风情融入说唱间,在时间长河里演绎着属于东方的韵律传奇。

舞台生花

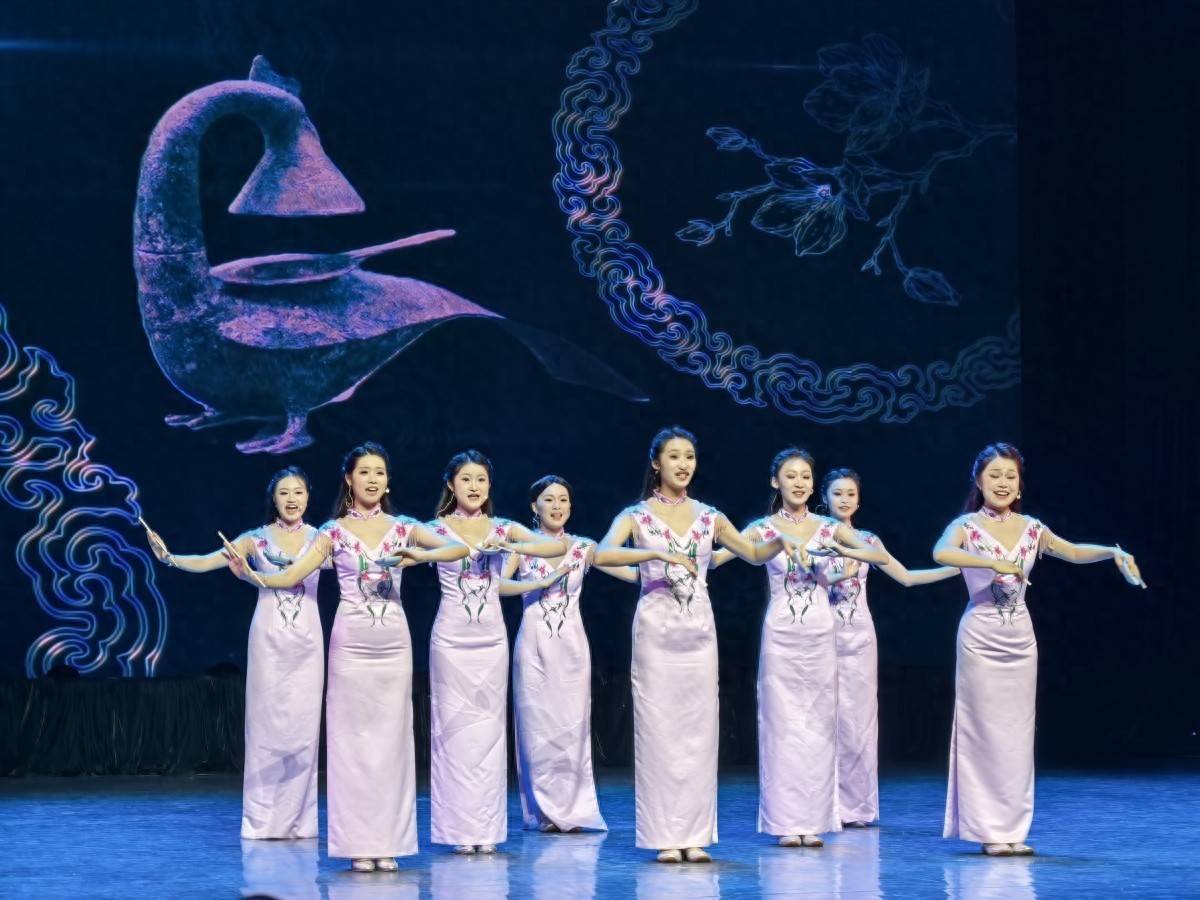

“合浦古老的铜凤灯,灯光烁烁吸引众人,镇馆之尊世传佳品,这盏灯历尽苍生……”6月20日,在第五届广西曲艺展演舞台上,梧州学院的学生们表演了广西文场《铜凤灯咏》。她们各着一袭淡粉色旗袍,手中持筷轻敲瓷碟,婉转的唱腔与国宝羽纹铜凤灯所蕴含的文物背景内容相结合,以千年文物为魂,再续丝竹雅韵,展现了一幅中原文化与岭南文明交融的历史画卷。

广西文场《铜凤灯咏》。记者 柳思羽 摄

桂林市戏剧创作研究中心表演的广西文场《鹧鸪新曲》让人眼前一亮,演员们用手腕快速振动手中的南音四宝(一种打击乐器),边唱边踩着节奏翩翩起舞,唱腔中既有江南小调的温婉,又含桂北山水的清亮,让观众忍不住直呼“真美!”

广西文场《鹧鸪新曲》。记者 秦雯 摄

客家竹板歌《村BA》的表演亦颇为新颖,作品以客家方言与曲调为载体,聚焦有时代气息的乡村文化现象——乡村篮球运动、土特产直播间。主演一人饰演多角,在竹板声中还上演了一段B-Box,诙谐幽默的风格既接地气又时尚新潮,现场氛围欢乐十足。

这次展演集结了200余位曲艺人同台献艺,29个原创曲艺作品涵盖了广西文场、壮族末轮、瑶族铃鼓、客家竹板歌、桂林大鼓等12个曲种,尽展八桂曲苑魅力。

邕州横鼓《何去何从》。记者 柳思羽 摄

“本次展演有结合桂林山水做文旅融合类型创新的广西文场《鹧鸪新曲》,从传统曲牌韵律到现代舞台表达的创新实践,标志着广西文场在守正创新之路上迈出了坚实一步;也有曲艺特色鲜明的桂林大鼓《劫刑车》惊艳亮相;更有在创演上打破传统,将舞台设计得丰满立体的邕州横鼓《何去何从》……我们很欣喜地看到,展演中一批青年演员成长起来,不光是在表演的二度创作上愈发成熟,自身创编能力也在逐步提高。”展演评委、广西曲艺家协会副主席赵嘉懿说。

台上,曲艺人用不同方言歌唱家乡新变化和人民的美好生活;台下,观众以热情的笑脸和热烈的掌声表达对节目和演员的喜爱,不少人表示“听到熟悉的乡音瞬间泪目”“从未想过传统曲艺还有这么新潮的表现形式”……

幕布之后,结束演出的曲艺人卸下紧张,年轻演员围坐在一起翻看手机里录制的演出视频,相互交流演出心得,还有一些人抓紧时机向前辈请教表演经验——他们之中既有曲种传承人,有活跃在舞台一线的优秀新人,有艺术院校的师生,也有乡村民间艺人。聚光灯外,仍处处可见他们对曲艺的执着与热爱。

薪火相承

在第五届广西曲艺展演的节目信息中,有好几位曲艺人的名字多次出现。其中,南宁师范大学教授申婷有多个作品入围,她在自己参赛的同时也带领学生参与到曲艺的传承和发展中。

作为国家级非物质文化遗产项目广西文场代表性传承人何红玉的嫡传弟子,近年来,申婷结合现代观众的审美心理,创作、改编和演出了《一池清莲》《一面旗》《漓江情》等多部反映现代生活的剧目,在延续文场音乐优美、抒情婉转、词句典雅的基础上,加入诸多新的变化元素,努力让这一广西传统曲种赢得新的共鸣。

“我的老师最看重的是守正创新,这也是我教学生遵循的原则。既然学了,就要好好传承下去。”如今,申婷既是南宁师范大学音乐与舞蹈学院的教授,也是广西高校曲艺研究会会长、广西雅韵曲艺社负责人。雅韵曲艺社的成员们来自各行各业,既有在校大学生,也有职场人。成员韦艳霞曾是申婷的学生,如今是靖西市第七小学的音乐教师,“只要老师一个电话,我一定会找时间一起排练。”这份情感联结,让曲艺传承更显坚韧。

申婷带领学生在户外排练。记者 金翔义 摄

今年5月,申婷带领南宁师范大学的学生们参加了第四届大学生曲艺周展演,并受邀参加闭幕式演出。“我会尽力争取让更多孩子登台亮相,毕竟能和专业团队同台演出,是非常宝贵的机会。”申婷说。

学生排练现场,右一为郭腾遥。记者 金翔义 摄

跟着申婷学习广西文场的北方孩子不多,来自河南的“00后”郭腾遥是其中的一个,学习西南官话对她来说别有一番挑战性,“广西文场给我一种很温婉的感觉,学了一年多,我从一个字都听不懂到学会了怎么唱,很有成就感。如果工作后有展示的机会,我肯定给大伙儿好好露两手,让大家领略一下广西文场的独特魅力。”

过去学艺全靠口传心授,随着老艺人逐渐退出历史舞台,而新一代尚未习得精髓,这门曲艺该如何留存?申婷一直在致力于广西文场技艺的传承与保护工作。“我准备结合现代教育体系,把广西文场的相关资料整合成教材。文场作为广西具有代表性的优秀传统文化,应该得到更多人的认可和尊重,不能让它断了传承。”

成立广西高校曲艺研究会是申婷的梦想之一,2023年这个梦想在多方努力下实现了。“我的初衷很简单,希望借此平台为传承广西曲艺做更多事,未来我们要创演更多有影响力的曲艺作品,为广西曲艺争取更多展示平台和演出机会。我相信,更好的风景还在前面。”

攀登艺术之峰的道路崎岖不平,坚持——是她内心深处的声音。

曲艺传承,不是孤勇者的跋涉,而是无数双手在时光里递出的接力棒,只要有人愿意接住,老调子就永远能唱出新故事。

云端焕彩

互联网时代,新媒体平台为传统曲艺带来了前所未有的机遇,从传播模式、受众群体到艺术创新等多个维度重塑着传统曲艺的生存与发展格局。

2016年央视春晚,歌手谭维维与陕西华阴老腔艺人联袂演绎《华阴老腔一声吼》,将黄土高原的粗犷气息推向主流舞台,并借短视频传播与全国巡演持续破圈。2024年,国产3A游戏《黑神话:悟空》爆火,其中一段陕北说书引发国内外网友广泛关注,相关视频点击量突破千万。“黄风岭,八百里,曾是关外富饶地……”极具陕北韵味的唱词结合游戏中荒郊野岭的画面,让不少年轻人直呼“太洗脑了!”

广西曲艺,是否也能踏上跨界破圈之路,在互联网浪潮中实现华丽转身呢?只要敢于尝试、善于创新、不忘根本,答案应该是肯定的。

钟杏沂积极在新媒体平台发布粤曲唱段。

“钗头凤,凤何从?凤只鸾孤各西东……” “哪位粉丝点的《残夜泣笺》?来咯!”出生于梨园世家的钟杏沂是一位文艺“两新”,近年来,她坚持在小红书等新媒体平台发布粤曲唱段,常常一人饰演多角,用国语、粤语演绎经典曲目,“不同版本的演绎,既能增加网友讨论热度,也能让粤曲得到更多人关注。”视频评论区里,粉丝互动热火朝天:“我这个老粉终于蹲到了这首歌”“这首粤曲我小时候也听过”“把声好靓”……

如今她在各大新媒体平台上已发布了近200个粤曲及相关作品,其中既有对经典唱段的创新改编,如《游龙戏凤》《探清水河》,也有尝试结合流行音乐歌曲的新作,如《辞·九门回忆》《红尘客栈》。许多年轻人通过她的作品了解、接触并喜欢上粤曲,留下真挚的互动反馈,让古老粤曲在数字时代实现破圈传播。

因时而兴、乘势而变,传承的本质不在于固化形态,而在于保持文化基因的同时,赋予其适应新时代的表达方式,这需要创作者在文化自觉与技术理性间找到平衡点。

“创新,倍儿重要!”获得第五届广西曲艺展演最佳新人奖的张珈铭,是广西师范大学音乐学院的在读研究生。他创演的快板书《云岭颂梅香》,讲述了“燃灯校长”张桂梅的故事,在舞台上,这个作品张弛有度的节奏把控,以及有板有眼的生动表演,让这位曲艺新人得到了评委和观众的一致认可。

张珈铭表演快板书《云岭颂梅香》。记者 柳思羽 摄

如何把广西的方言特点与北方的曲艺形式结合起来?来自山东的张珈铭对此有着独特的构思,他尝试将广西民歌曲调与快板、相声结合,创作出曲艺说唱《交通安全永相随》:“广场当成了停车场,他是一会东来一会西,田径场当成了飙车地,网红餐厅吃炸鸡……”他还创作了反诈骗主题曲艺作品,提醒老年人识别养老金诈骗陷阱。“我还想创作具有不同风格的音乐快板,探索中国曲艺Rap,让更多人看到我们曲艺青年的活力!”目标明确的张珈铭难掩兴奋。

创新是艺术的灵魂,随着时代的发展,人们的审美意向在变,传统曲艺需要有创新,才能在新时代得到传承和发展,才有可能被现代人接受。2024年末,由广西艺术学院音乐学院民族艺术系40名本硕学子组成的“欢了”天琴表演艺术团成立,从琴房课堂到乡间田野,从校园舞台到央视荧屏,他们为广西民族文化赋予了更多青春色彩。今年广西三月三期间,艺术团参与演唱了改编版《山歌好比春江水》,壮族“唱天”表演形式与电子音、铜鼓声、说唱节律结合,以专业研究与舞台的双向赋能,助力天琴在时代浪潮中绽放新声。

破局之思

作为集中展示全区曲艺创作成果的平台,从2016年至今,两年一届的广西曲艺展演已走过10年,在推动曲艺传承与创新实践方面发挥了重要作用,也见证了广西曲艺工作者的成长与坚守。“广西曲艺展演历经数届积淀,青年创演力量崛起成为一大亮点。”广西曲艺家协会副秘书长韦佩认为,曲艺事业的繁荣发展关键在人,打造“桂曲艺韵”品牌,要进一步加强曲艺人才队伍建设,以冲击全国大奖为抓手,推动曲艺精品创作。

沃土才能结出硕果。2019年,广西当代文学艺术创作工程三年规划实施,激活文艺创作“一池春水”;2023年,由自治区党委宣传部支持,自治区文联指导落实的广西青年曲艺编导人才培养计划启动,推动广西曲艺事业创新发展;2025年,第十二届广西文艺创作铜鼓奖评选新设立曲艺杂技类表演奖……近年来,广西已有程露影、周彬、钟杏沂3名曲艺演员荣获中国曲艺牡丹奖新人奖,在全国曲艺大赛及展演中,广西也取得了不俗成绩。近日,由桂林市戏剧创作研究中心选送的广西文场《爱莲说》入选首届全国曲艺院团优秀节目汇演名单,展现了广西曲艺事业发展的勃勃生机。

名单来源:文化和旅游部官网

但不可忽视的是,广西曲艺仍面临着诸多挑战。曲艺节目大多属于小型作品,缺项目、缺人才、缺资金是曲艺界普遍面临的难题。

曲艺是高度依赖口耳相传的艺术形式,传承人问题是制约曲艺发展最大的瓶颈。广西现有60多个曲种,由于曲艺形式比较单一,对演员说唱功夫要求甚高。而不少曲艺人是“半路出家”,基本功、文化底蕴等方面不够扎实,广西目前也没有专门的学校开设专业进行培养,因此很多曲艺品种面临后继无人的困境。记者在走访中了解到,广西目前没有国有专业曲艺团体,现在的专业曲艺人才及创作队伍主要分布在桂林市戏剧创作研究中心、南宁市民族文化艺术研究院等院团,以及部分市县群艺馆、文化馆和新文艺群体中。

“单靠评奖和展演,在本土难以形成良好的文化氛围和市场,便会出现‘墙内开花墙外香’的现象。”有业内人士提出,如今广西曲艺发展仍面临项目和人才分散、资源和平台欠缺等难题,应当加强统筹和整合,才能更好形成广西曲艺发展的合力。赵嘉懿认为,目前曲艺人才培养进程跟实际舞台需求有差距,通过打造优秀曲艺节目锻炼新人,结合“曲艺进校园”等推广举措,可以吸引更多优秀青年表演人才投身曲艺事业。

过去,曲艺受地理位置、语言环境等因素限制,多在区域内流传,难以在全国范围内广泛传播。如今,新媒体平台在一定程度上打破了时空限制,给曲艺的传播带来了新的可能。“我们将积极推荐优秀作品进校园、进社区、进云端,开展文化惠民演出,努力提升曲艺在社会大众和公共文化空间的地位与影响。”韦佩表示,新媒体平台对提升广西曲艺传播力、吸引年轻观众将起到良好作用,要充分利用好“本土展演+全国输出”的传播网络。

龙舟鼓说唱《痛斥汉奸》。

以前,年轻人常觉得曲艺老土,不愿接触。如今,不少年轻人开始主动参与学唱、学演,还积极为创作和表演出谋划策。这一可喜现象让曲艺人对前路充满信心。

“曲艺家们以老带新,在传承与创新中践行文化使命,这正是中华优秀传统文化生生不息的生动写照。”广西曲艺家协会主席罗征表示,接下来将在深挖广西少数民族曲艺与传统曲艺,扶持曲艺“两新”组织建设与市场开发,培育曲艺品牌、明星及人才,曲艺人才教育与培养等方面下功夫,让文艺的百花园永远为人民绽放。

曲随时代,艺润民心,曲艺来自民间,只有存活民间才是其生命价值所在。愿那些未曾遗忘的乡音,成为烟火人间绵绵不绝的回响。

2025年7月4日广西日报花山·文化观察版面。

配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。